Histoires de routes et voyages vues par Raphaël

La route réelle : Raphaël entre errances et tournées musicales

« La route m’appelle et m’attire,

A l’est à l’ouest au sud au nord,

Ce soir ici j’ai trouvé un lit,

Demain je coucherai dehors.

Beaucoup de routes ramènent vers vous,

Mais la route m’entraîne toujours,

Et j’ajoute des lieues et des lieues,

Aux lieux qui me séparent de vous. »

Michel Corringes

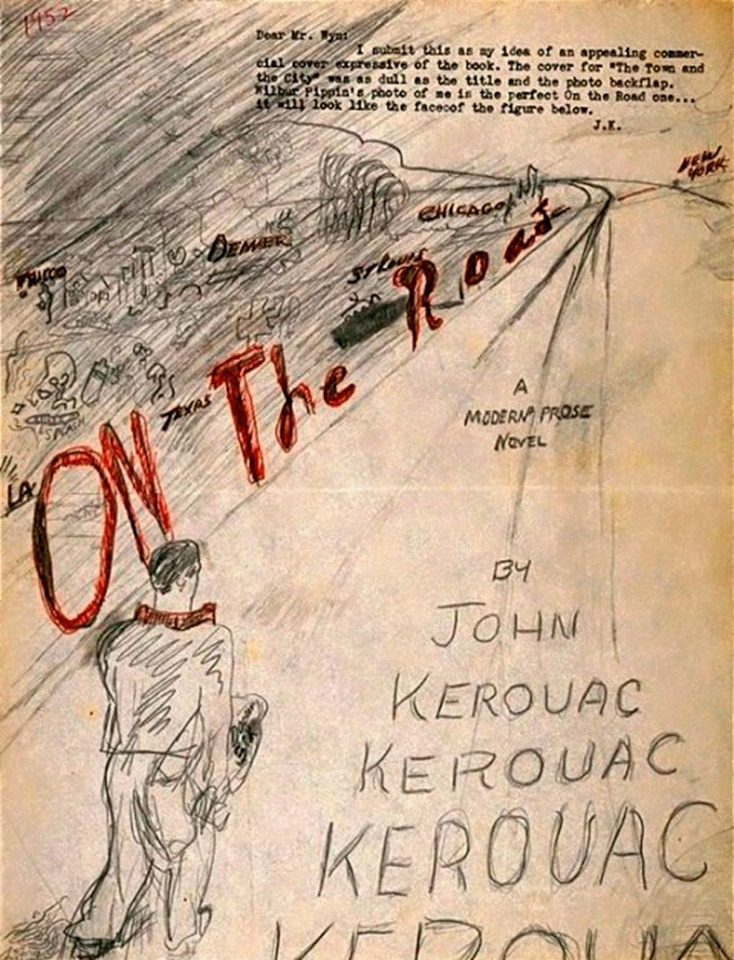

Raphaël explique : « Depuis toujours la route et ce qu’elle signifie et symbolise, l’Ailleurs, la nouveauté, les possibles qu’elle permet de rêver, m’a toujours fasciné ». Adolescent à la fin des années 1960 et début des années 1970, il avait lu et relu le livre de Jack Kerouac Sur la route, et s’était alors intéressé au mouvement beatnik. Celui-ci lui semblait plus intéressant que le mouvement hippie qui avec le Festival de Woodstock s’est éteint, laissant derrière lui des nostalgiques. Il avait aussi lu Sartre et connaissait le mouvement existentialiste français.

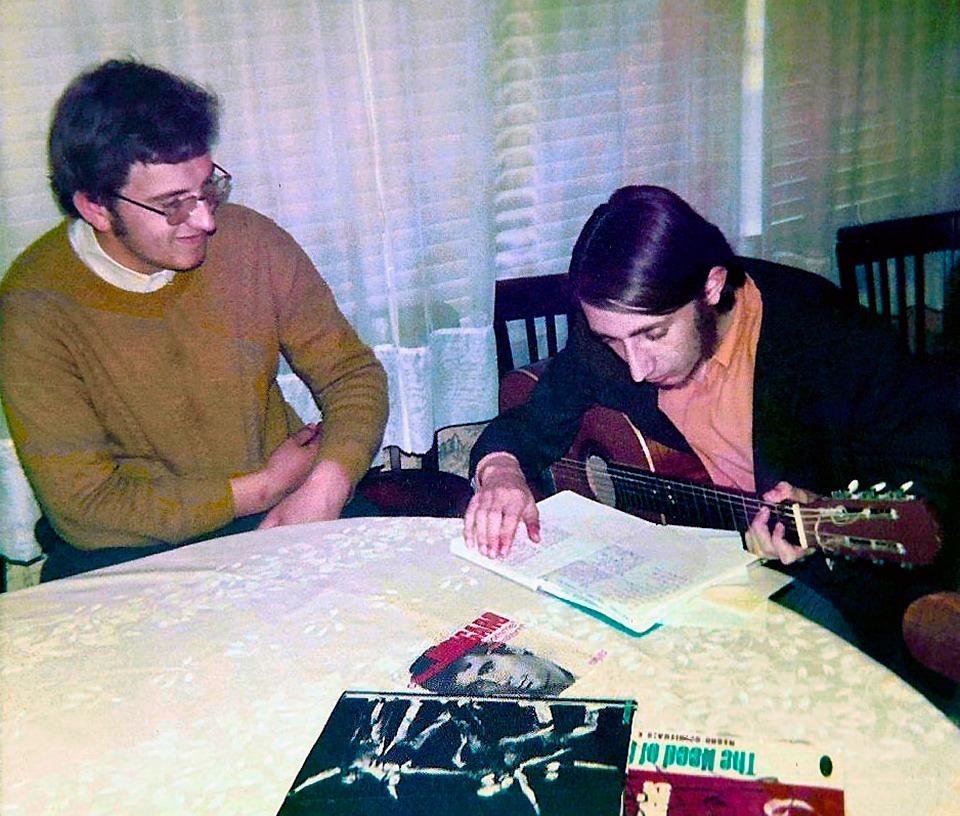

Deux autres personnages marquants, cette fois dans le champ musical, également nord-américains, furent Bob Dylan et son inspirateur Woody Guthrie. Les mémoires de la route de ce dernier rassemblée dans le livre Bound for Glory (En route pour la gloire) frapperont ‘imaginaire de Raphaël.

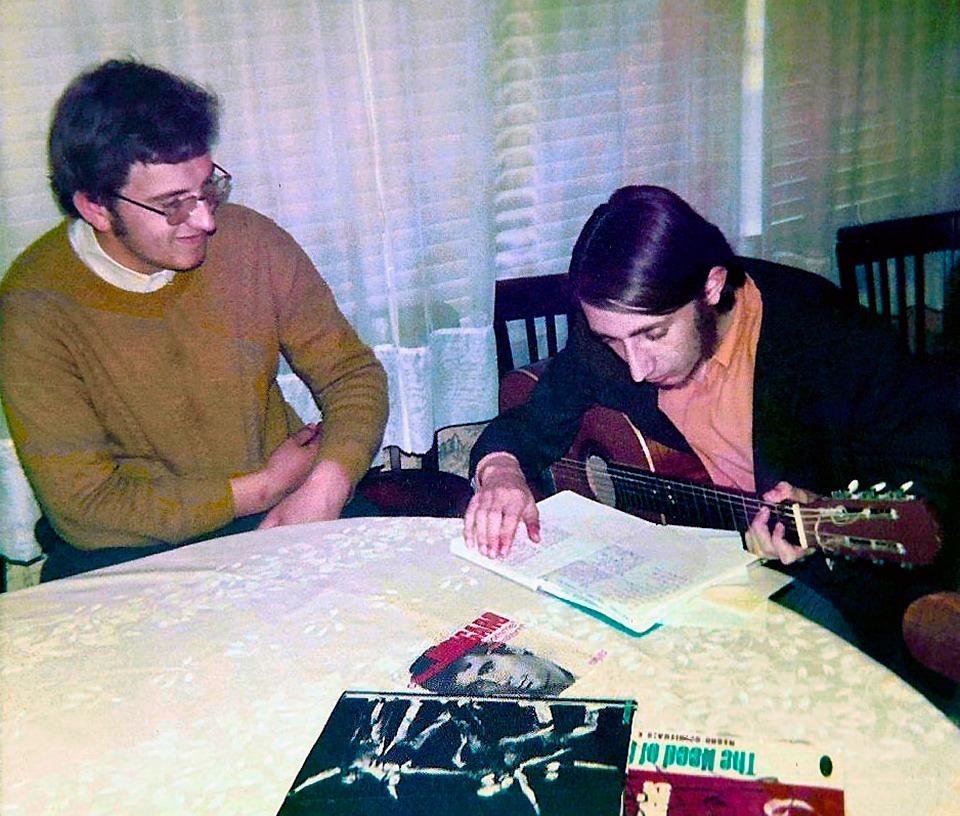

De 1969 à 1972, avec au départ une guitare classique vite remplacée par une guitare Martin D45 achetée d’occasion à un ami musicien plus âgé dans le besoin, il part sur les routes du quart Sud-Est de la France (allant parfois plus loin) pour découvrir par lui-même la vie réelle d’autres gens. d’autres régions et paysages. Il se déplace en auto-stop ou à pied. Il met à profit ses escapades pour prendre des notes, écrire des poèmes, quelques chansons, et pour croquer les personnages de rencontre par écrit ou en les dessinant.

Les pérégrinations de Raphaël ne sont pourtant pas celles d’un beatnik, il continue en effet à étudier au lycée où il est en section littéraire et assimile les bases de la Philosophie (il approfondira ces deux disciplines plus tard à l’Université). Il lit beaucoup (poètes français et étrangers, Boris Vian, les surréalistes) se passionne aussi pour le cinéma.

Et il met à profit ses moments libres pour voyager en auto-stop et à pied. À titre personnel il lit et étudie de grands poètes américains comme Walt Whitman, d’autres de l’époque beatnik comme Lawrence Ferlinghetti ou encore Allen Ginsberg, mais aussi le gallois Dylan Thomas.

Il écrit lui-même des poésies. Il a mis en musique quelques-unes de ses poésies de cette époque, comme par exemple son poème La route est longue (Litanie pour la route) ou Mardi, nuit marine, qui sont chantées dans son récital.

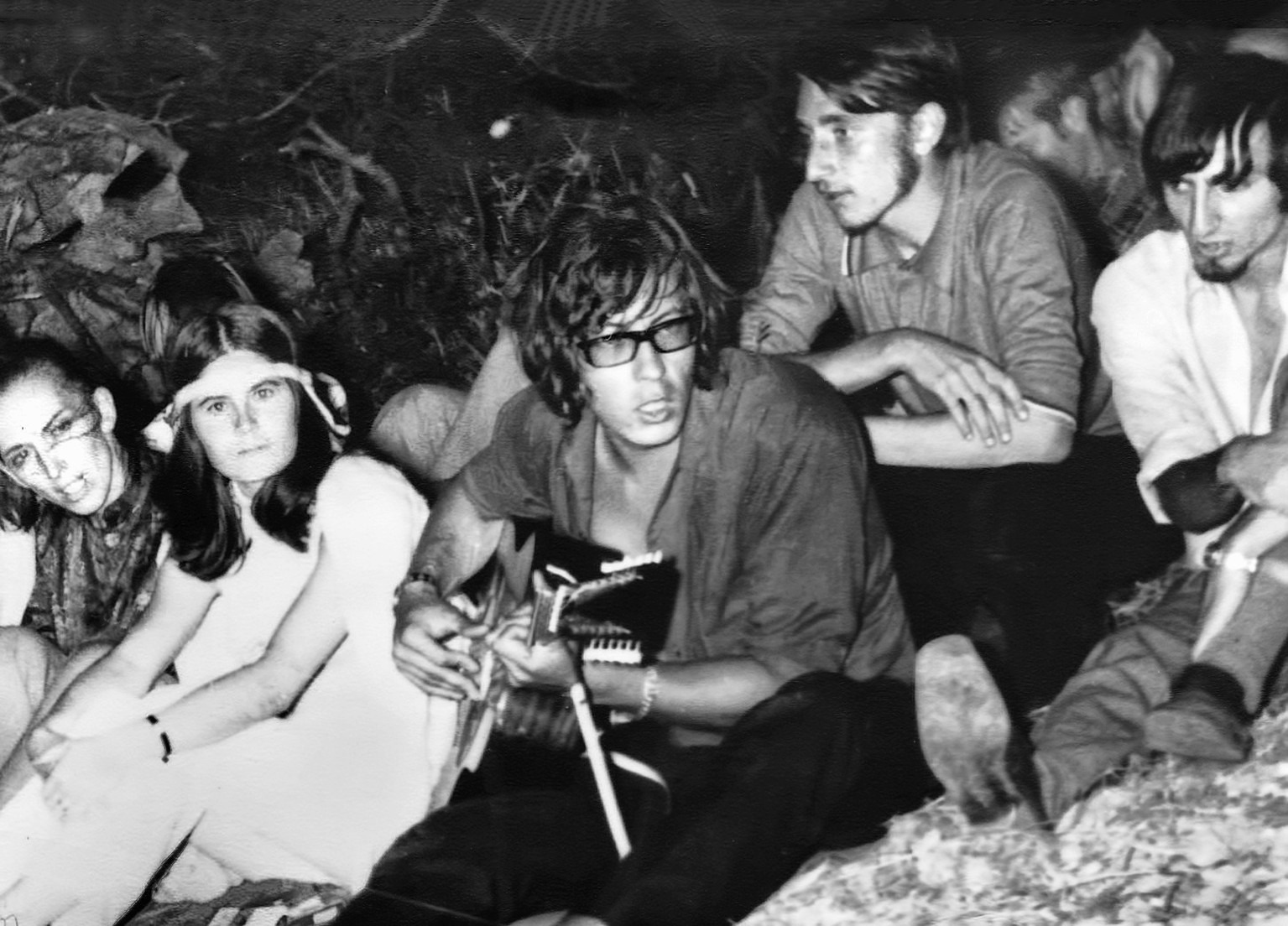

Les 29, 30 et 31 mai 1971 (c’était le grand week-end de Pentecôte) Raphaël se rend avec sa guitare au festival folk de Malataverne (dans la Drôme), un des premiers festivals de Folk organisés en France qui a rassemblé plus de 10000 spectateurs. Ce festival a présenté la particularité de laisser une place importante à la spontanéité et à l’improvisation (à tous les niveaux). Il y fait la connaissance de nombreux musiciens présents à ces trois journées (ceux de La Bamboche, de La Chifonnie Folk et d’autres groupes, ou encore Catherine Perrier et John Wright). Quand chante la mexicaine Judith Reyes il se joint à ses musiciens et l’accompagne à la guitare dans sa chanson “Corrido de Arturo Gamiz”. Le vécu musical et humain de ce festival le marquera durablement et sera l’un des motifs qui l’amèneront un an plus tard se consacrer professionnellement à la musique.

Sur la route pour les tournées musicales (1973-1985)

Une autre forme de voyage commence pour Raphaël quand en 1972 il crée à Lyon avec Regina Baldini le duo Rafael y Regina (musiques des Amériques latine et indigènes). En effet, le duo très vite s’échappe des scènes regionales de la région qui était encore à l’époque Rhöne-Alpes pour commencer des tournées dans toute la France, puis plus tard dans plusieurs pays d’Europe dont l’Allemagne, la Suisse et le nord de l’Espagne. Suivant les circonstances et les types de concerts, le duo se déplacera principalement par route ou par train.

L’installation en 1978 en banlieue parisienne et le nombreux concerts donnés à Paris, entre autres au Lucernaire Forum, au Carré Sylvia Montfort, au TEP (Théâtre de l’Est Parisien, aujourd’hui TARMAC), au Théâtre du Ranelagh, à la Cité universitaire, au Théâtre Déjazet, leur permet d’acquérir une certaine notoriété. Ils sont invités à présenter un grand concert Salle Gaveau par la direction des Jeunesses Musicales de France, concert qui leur ouvre les portes aux tournées JMF. Ils sont les premiers artistes ne présentant pas des concerts de musique classique à tourner pour les JMF.

Dès lors ils voyagent dans toute la France et alternent concerts pour les Jeunesses Musicales de France et tournées dans las café-théâtres, notamment en Bretagne. Ils se produisent dans de nombreux grands théâtres de province dans le cadre des concerts JMF. Les voyages se succèdent, paysages et gens rencontrés défilent dans une vie de déplacements, les kilomètres s’accumulent. Cette époque marquera durablement Raphaël.

Une autre forme de voyage :

Les grandes expéditions de recherche en Amérique du Sud (1983-1995)

En 1983, subventionnés par le Ministère de l’Éducation Nationale, Raphaël et sa compagne entreprennent un long périple de recherche (ethnomusicologie) dans les Andes qui les verra voyager par routes et pistes, et parfois en train au Pérou, en Bolivie et en Équateur. Le duo se sépare dans la vie comme sur scène et dès lors Raphaël abandonne les tournées, tout en donnant ponctuellement des concerts, et se consacre durant de nombreuses années à la recherche en ethnomusicologie en Amérique du Sud d’abord, puis en Pays Basque.

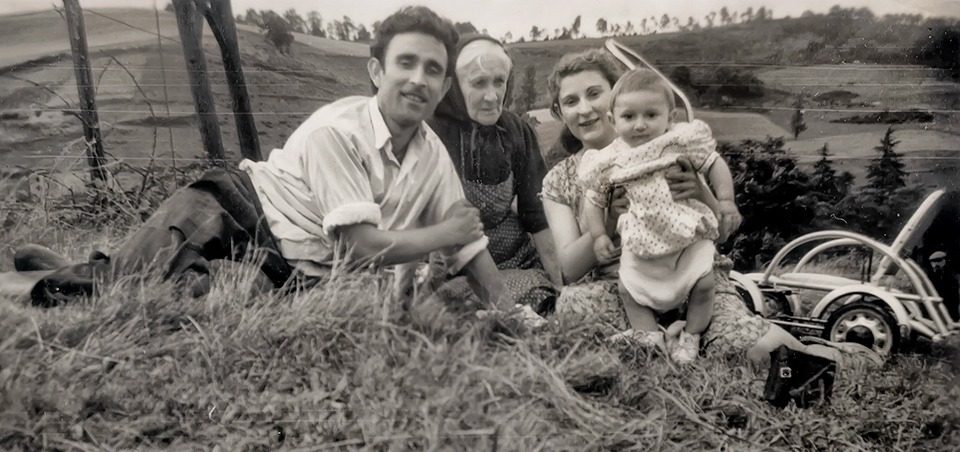

Après le premier grand voyage de recherche dans les Andes de 1983 avec sa compagne Regina, Raphaël retournera régulièrement an Amérique du Sud entre 1986 et 1995. Il voyage entre autres au Pérou (département du Cuzco et de Puno), et en Bolivie. Début 1988, parrainé par Robert Demoulin et Joseph Grelier il est admis au Club des Explorateurs Français. Peu après il entame une nouvelle expédition de recherche, cette fois en Argentine, dans les Andes du Nord-Ouest argentin (Jujuy, Salta et Tucumán). Il est en partie financé par le Ministère de la Culture français. En sus du travail de recherche proprement dit, il traverse à pied et sac au dos la Puna de Jujuy, entre dans celle d’Atacama au Chili, et revient à Jujuy en traversant une partie de l’Altiplano du Sud Bolivien. La naissance de son fils Willka (la maman est argentine de Jujuy) en 1996, puis de sa fille Maywa en 1996 marque la fin des grandes expéditions, car il se consacre pleinement à sa famille et ses enfants. Les voyages ne s’arrêtent pourtant pas là car dès 1996 il se rend en Biscaye (Communauté Autonome Basque, Espagne) avec son père originaire de cette province. C’est le début d’un travail de recherche ethnomusicologique de longue haleine sur les traditions musicales basques qui le fera voyager régulièrement depuis la Seine-et-Marne où il habite alors et la Biscaye, qu’il poursuit encore à l’heure actuelle. En 2006 il s’installe de manière durable en Biscaye.

La route métaphorique : le voyage de la vie

Celui qui marche droit trouve toujours la route assez large (proverbe breton).

L’art de la métaphore a été utilisé par les plus grands orateurs, comme par les plus grands écrivains et poètes. « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre » avait un jour dit Albert Einstein (1879-1955). Cependant, ceci n’est qu’une citation.